Retour en Corse franciscaine

De retour d’Espagne, saint François d’Assise regagne l’Italie par la voie maritime. Tout à coup, les montagnes enneigées de la Corse lui apparaissent comme l’immense voilure d’un navire ; dans un élan d’enthousiasme, il s’écrie alors que la Corse sera la « navicella della sua religione, la petite nacelle de son ordre ». Ayant accosté à Bonifacio, François séjourne dans une grotte et donne naissance à ce qui deviendra le couvent Saint-Julien. Cette belle histoire n’est malheureusement attestée que depuis le XVIIe siècle. Pourtant, dès 1587, François de Gonzague, compilant les traditions antérieures, assure que la province franciscaine de Corse « ne se reconnaît pas d’autre fondateur que le bienheureux Père François : elle a, en effet, la fierté d’avoir pour sceau celui-là même de saint François, la lettre Tau, qu’il lui donna par le vénérable Jean Parenti, qui posa avec bonheur les fondements de cette province ».

De fait, c’est à Jean Parenti que l’on peut attribuer la première incursion franciscaine en Corse. Ce compagnon de François, après avoir été provincial d’Espagne, succède à Frère Élie comme ministre général (1227) et ayant achevé son mandat, il demande à s’établir en Corse (1236) et, selon certaines sources, y réside jusqu’à sa mort (1250). Longtemps on a pensé que les sept plus anciens couvents de l’île (Bonifacio, Calvi, Nonza, Biguglia, Venzolasca, Alesani et Ornano) dataient de cette époque héroïque. Aujourd’hui, les historiens estiment que ces premières implantations ne sont pas antérieures aux années 1330. À cette époque, l’ordre est traversé par des dissensions internes, et il est possible que les couvents corses aient alors abrité des « fraticelles », ces religieux rebelles et défenseurs extrémistes d’une pauvreté radicale.

Observants, Capucins et Riformati

La Corse connaît par la suite plusieurs autres vagues d’implantation franciscaine, au gré des réformes de l’ordre. Au XVe siècle, les frères de l’Observance dessinent une nouvelle géographie conventuelle de l’île et s’établissent à Corbara, Corte, Pino, Orezza, Vico, Corte etc. Dès 1506, la Corse constitue une province « observante » à part entière. En 1540, les Capucins fondent un premier couvent à Bastia, et, au milieu du XVIIIe siècle, ils comptent 18 implantations et plus de 300 religieux. Enfin, les Riformati (religieux réformés, version italienne de nos Récollets) viennent compléter et re-

dynamiser cet arsenal franciscain ; ils vont former eux aussi une province, forte de 14 couvents et 280 religieux en 1680. Lors du rattachement de l’île à la France (1769), les fils du Poverello, toutes branches confondues, sont au nombre d’environ 650, répartis en 63 couvents.

La Corse franciscaine surprend par son caractère hégémonique et presque exclusivement masculin. Les autres religieux sont en effet réduits à la portion congrue : deux couvents de Dominicains, trois de Servites et une maison de Jésuites. Observons encore que les couvents étaient beaucoup plus nombreux dans les régions situées « en-deçà des monts » (l’actuel département de Haute-Corse) que dans celles « au-delà des monts » (la Corse-du-Sud).

Proches du peuple, partageant ses aspirations (y compris nationalistes), les Franciscains ont puissamment contribué à pacifier et à évangéliser la Corse. Entre 1311 et 1558, ils ont donné à l’île 32 évêques. Jean Mattei de Calvi, provincial de Corse dans les années 1520, est élu ministre général de l’ordre en 1541 ; il participe activement aux premières sessions du concile de Trente et favorise le développement des Monts-de-piété, ces établissements de crédit destinés aux pauvres. Par ailleurs, bien des religieux, comme Théophile de Corte (1676-1740) ou Bernardin de Calenzana (1591-1653), ont laissé la marque d’une profonde sainteté. En 1744, saint Léonard de Port-Maurice, venu d’Italie prêcher des missions et établir des chemins de croix, réussit à ramener la paix entre des familles décimées par des vendettas séculaires.

Après la Révolution

Cet âge d’or franciscain prend fin avec la Révolution française. Certes, deux provinces – l’une franciscaine, l’autre capucine – renaissent au cours du XIXe siècle. Les frères, réclamés par les populations, retrouvent l’usage de quelques-uns de leurs couvents et reprennent leur apostolat. Mais les temps ont changé et les évêques font venir en Corse d’autres religieux. Aujourd’hui, seuls les capucins du couvent Saint-Antoine de Bastia continuent à voguer sur « la petite nacelle de saint François ».

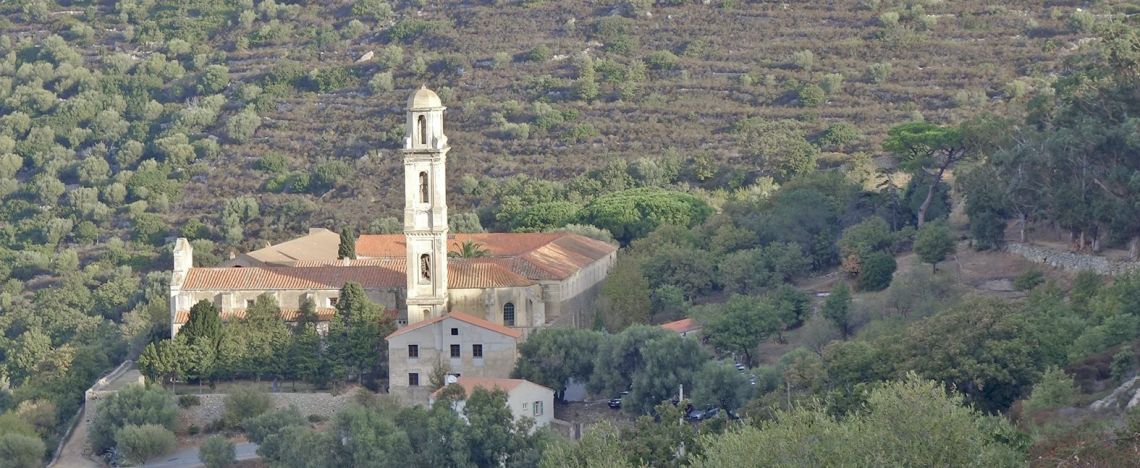

La culture et l’âme corse n’en restent pas moins fortement imprégnées de franciscanisme. Musiques traditionnelles, fêtes et coutumes ont été influencées par les Frères Mineurs. Les anciens couvents, surtout, continuent à s’inscrire dans le paysage. Rares sont en effet les couvents qui ont entièrement disparu. Certains, pourtant en ruine, restent impressionnants comme Nonza dans le Cap corse ou Speloncato en Balagne. Pino, soutenu par la Mission du patrimoine-Stéphane Bern, est en cours de restauration. Corbara et Marcasso ont heureusement préservé leur vocation religieuse.

Bref, la présence d’un fils de saint François sur le siège épiscopal d’Ajaccio ne peut que ragaillardir l’identité franciscaine de la Corse !